日本の葬式で一番多いのは仏教葬、されど7割近くの人は無信仰者と言われ当方に入会相談に来られる90%は無信仰者、残り10%の中で一番多いのは仏教信仰でなくキリスト教の人達です。

仏教葬を行う大半は信仰でなく『慣例』として行っており、寺内の墓に納骨するには葬式を菩提寺に依頼するしかない、要は人質を取られた状態のように脅されるからです。

日本の歴史を振り返ると神道が主流、神道に於いて人の死(葬式)は穢れとしているのは2025年の今も神社内で葬式は行わない事から分かりますが、今は普通に神葬祭を取り行いますし、仏教も同じような道を歩んできましたので室町時代後期~江戸時代(150年)ほどの中で仏教葬が広がってます。

僕自身も葬式とは戒名を付け祭壇の前で僧侶が読経を唱えるものと思い込んでましたが、葬儀支援センターを設立するにあたり「葬式とはなんぞや」とあらゆる信仰と葬式に関する知識を得ると理解不能な点が明確に見えてきたり、現行葬式そのものが戯言のオンパレードと思うようになりました。

そもそもインド仏教のお経(音)を文字に起こした経文は正しいだろうか? インド仏教に戒名は無いのに釈迦の弟子になるための戒名!? ってちょっと変じゃありませんか?

法力も無い人が引導を渡すと大きな声を出したり、法話と称して他人の話を偉そうに語るのも意味不明、例えば僕がヘレンケラーの人生や生き方を語っても僕が素晴らしい訳じゃないでしょ? 人に語るなら自身の経験談や生き様を語るべきで受け売りの話題など価値はありません。

葬式に限らず身分制度、奴隷制度など過去の過ちはいくらでもあり、それらを掘り返しても意味はありませんが、過去の過ちから学ぶ事で時代に適した常識が自然発生します。

最悪の3年間でしたがコロナ感染は葬式の在り方や意識は大きく変化させる分岐点となっており、これから迎える2030年代の団塊世代終幕期も併せて葬式改革する絶好の機会です。

18年前の葬式と比較すれば分かる

わずか18年前「直葬は葬式ではない」「直葬は間違ってる」と言われ当時の主流は一般葬でしたが、家族葬が増えコロナ感染から直葬も増え、一般葬でも通夜式は激減しており、18年前と今の葬式が大きく変化してるのは誰にでも明白なことだろうと思います。

葬儀屋と寺は「供養」の言葉を使いながら高額な費用を要求したり高額を正当化してますが、当支援センターは設立当初から『家族の財布事情に合わせた葬式を提唱してきた』それができたのは他人事だから、それは無責任という視点でなく冷静で客観的な判断と更に自身で葬式施行まで出来る立場です。

昨日の葬式もそうでした

昨日の家族葬もそうで事前入会の時点で家族の財布事情や収入も確認しており、地域墓地があるのも分かってましたので搬送時の打合せは『直葬一択』で話しを進めましたが、義父母の入る墓に戒名が彫ってあったり、故人の姉妹達の手前もあったのでしょう最終的には配偶者の希望で税込17万円の家族葬となりました。

読経・居士戒名・供物の揃った祭壇の前で行う家族葬の相場は150万円~200万円と10倍ですから、今回の家族のような人達のために設定してある家族葬プラン、家族が追加希望しなければ総支払額17万円で済みます。

余分な費用を掛けさせないよう火葬時間は昼食時を避けた設定、会葬者13名なので待合室利用となり使用料と清掃員は加算となりますが、食事代は掛けず事前にスーパーでペットボトル+茶菓子を購入して持ち込み、家族自身で紙皿に取り分け火葬中は雑談しながらの待機。

天気予報が雨模様だった事と老人も複数名おられる事から30分余裕を見ていたのですが、雨が降らなかったので葬式後は故人と家族の写真、全員で祭壇前での写真撮影など和やかな時間になりました。

前橋の田舎で地域の人達が線香を供えに来るとの事、香典返礼品は家族の車に積載、2週間後の28日に持参返却時、25%割引で使用分清算という流れ、昨日の香典とこれからの香典で家族の財布は問題ない。

現行の葬式は死体処理、葬式とは――、

葬式とは存命中に今生の別れを互いに受け入れる為の時間、これが17年間で確信を持った結論「死んで騒ぐ必要はない。騒ぐなら生きてる時に騒げ」であり「金は生きてる時に使え」更に「金は残る家族の生活に回せ」そして『金を掛ける=供養ではない』ということです。

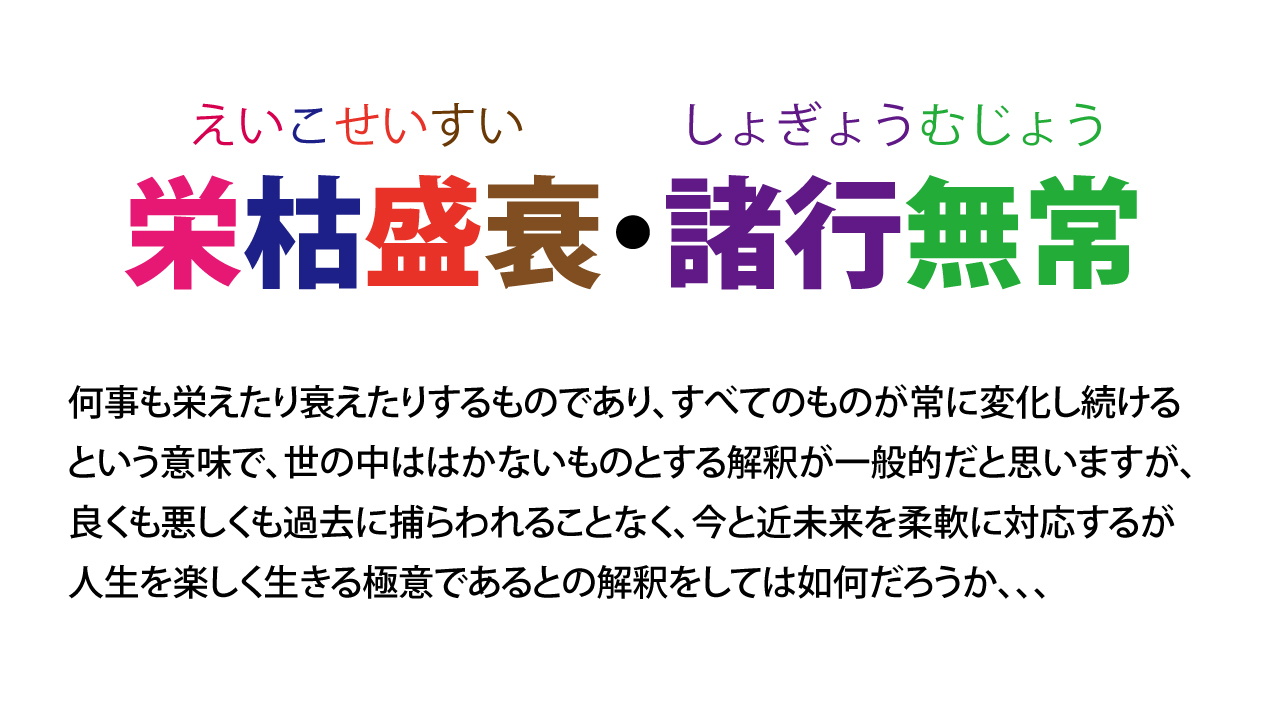

多くの人が知る仏教熟語「諸行無常(この世の全てのものは常に変化し変わらないものはない)」2030年代目前の今、熟語の解釈も前向きにすべき時代です。

コメント